![]()

1932年パリ生まれ。父親は設計技師で母親は雑誌社の秘書だった。生後すぐから祖母や叔母に預けられ、両親から愛された記憶を持たないという。そんな彼の孤独を癒したのは書物と映画だった。

初等教育を終え商店の使い走りをしていたが、映画に夢中になっていた彼は、47年にシネクラブを結成し、文化機関である「労働と文化」の映画部門を担当していたアンドレ・バザンと出会う。53年頃からバザンのすすめで「カイエ・デュ・シネマ」誌に映画批評を書き始め、伝統的なフランス映画を切り捨てる過激な批評を発表し続けた。

57年に初めて35ミリで撮った短編『あこがれ』を経て、58年に長編処女作『大人は判ってくれない』を完成させる。この作品は撮影開始直後に亡くなったバザンに捧げられ、59年カンヌ映画祭で監督大賞を受賞。65年には敬愛するアルフレッド・ヒッチコックに50時間ものインタビューを行い、「映画術 ヒッチコック/トリュフォー」として出版している。

68年、アンリ・ラングロワがシネマテークを解雇された事件をきっかけに、シネマテーク擁護委員会を作り抗議運動を起こす。同年、5月革命の流れの中で、ゴダールらとともにカンヌ映画祭を中断させる。73年には、『映画に愛をこめて アメリカの夜』でアカデミー賞最優秀外国語映画賞を受賞。77年にはスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』に出演。

83年の夏、『日曜日が待ち遠しい!』の次の作品の脚本に取りかかっていたところ発作に襲われ、脳の手術を受ける。入院中には、ファニー・アルダンとの間に女の子が生まれている。84年10月、脳腫瘍のためこの世を去る。享年52歳だった。モンマルトル墓地で営まれた葬儀には2000人もの参列者が訪れたという。

![]()

・王手飛車取り('56)(未)出演

・水の話/プチ・シネマ・バザール('57〜'89)監督

・あこがれ('58)監督/脚本/台詞

・勝手にしやがれ('59)原案

・大人は判ってくれない('59)監督/原案/脚本/台詞

・ピアニストを撃て('60)監督/脚本/台詞

・突然炎のごとく('61)監督/脚本/台詞

・二十歳の恋(アントワーヌとコレット)('62)監督/脚本/台詞

・柔らかい肌('63)監督/原案/脚本/台詞

・マタ・ハリ('64)脚本

・彼女について私が知っている二、三の事柄('66)製作

・華氏451('66)監督/脚本

・夜霧の恋人たち('68)監督/原案/脚本/台詞

・黒衣の花嫁('68)監督/脚本

・野性の少年('69)監督/脚本/出演

・暗くなるまでこの恋を('69)監督/脚本

・家庭('70)監督/脚本

・恋のエチュード('71)監督/脚本

・私のように美しい娘('72)監督/脚本/台詞

・映画に愛をこめて アメリカの夜('73)監督/脚本/出演/製作

・アデルの恋の物語('75)監督/脚本/製作

・トリュフォーの思春期('76)監督/脚本/製作

・恋愛日記('77)監督/脚本/製作

・未知との遭遇('77)出演

・緑色の部屋('78)監督/脚本/出演

・逃げ去る恋('78)監督/脚本/製作

・終電車('80)監督/原案/脚本/台詞

・隣の女('81)監督/脚本/製作

・日曜日が待ち遠しい!('82)監督/脚本

映画の中で数多くの恋愛を描いてきたフランソワ・トリュフォー。彼が描いてきた恋には大きく分けて二種類あります。狂気に至るまで相手にすべてを捧げるような絶対的な恋と、破綻して傷ついても何度も別の相手と繰り返してしまうような、かりそめの恋です。前者を描いた代表作が『アデルの恋の物語』や、死者への愛情に貫かれた『緑色の部屋』だとしたら、後者の代表作は『恋愛日記』やアントワーヌ・ドワネルものの連作でしょうか。トリュフォーはその2つのあいだで常に揺れ動きながら作品を作っていきました。今回上映する二作品は、それぞれがトリュフォーの別の面を示した作品です。

『暗くなるまでこの恋を』は、はっきりと絶対的な恋を描いた作品です。本作が唯一のトリュフォー作品出演となったジャン=ポール・ベルモンドは、カトリーヌ・ドヌーヴ演じる謎めいた美女のために財産を投げうち、人生を狂わせてまで愛を誓い、逃避行を繰り広げます。男性的なアクション俳優のイメージが強いベルモンドが、ナイーヴな恋に生きる男を演じるのは若干不思議な感じがしますが、それが成立するのはエキゾチックなロケーションの魅力と、そしてなによりもカトリーヌ・ドヌーヴの妖しいまでの美しさがあるからです。主人公の男性が女性のために何もかも犠牲にする様はスタンバーグ『嘆きの天使』を彷彿とさせますし、トリュフォー版『気狂いピエロ』とでもいいたくなるような、ややアナーキーな感覚も魅力的なロードムービーです。

一方、『映画に愛をこめて アメリカの夜』における、ジャン=ピエール・レオとジャクリーン・ビセットの関係は、かりそめのものだといえるでしょう。しかし、一本の映画の撮影現場という、一時的に人々が集う場に焦点を絞り、豊富なエピソードで映画作りそのものへの愛を謳った本作は、作品全体が「かりそめの恋」ものの変奏といえると思います。ここで描かれるエピソードはトリュフォーの実体験に基づくリアルなものばかりです。トリュフォー自身が演じる監督フェランは、度重なる撮影トラブルや撮影日数を予定より大幅に減らさなければならないといった事態にも遭遇しながら、なんとか映画を完成しなければなりません。

映画づくりは楽しいことばかりではありません。むしろ苦しくしんどいことも多いかもしれません。けれど、映画を愛し、映画に携わる人々にとっては、そんな苦労すら愉しく、映画づくりを止められない要因なのです。彼らスタッフ、俳優たちはこの撮影現場が終われば散り、またそれぞれ別の現場に向かいます。彼らにとって映画と共に人生があり、映画なしの人生など考えられないからです。その意味では、フェラン監督だけでなく、この群像劇の登場人物全てに、トリュフォー自身が投影されているとすら言えるのかもしれません。

ちなみに、本作ではトリュフォーばかりでなく、何人か実際のスタッフが劇中のスタッフとして出演しています。撮影現場でトリュフォーが「カット!」といった時、それが劇中映画の監督フェランの台詞なのか、監督トリュフォーの言葉なのかスタッフ・キャストが混同してしまうこともしばしばだったとか。そんなほとんどドキュメンタリーとフィクションが混じり合ったような、特異な映像世界を堪能していただければと思います。

暗くなるまでこの恋を

LA SIRENE DU MISSISSIPPI

(1969年 フランス/イタリア 123分

(1969年 フランス/イタリア 123分  シネスコ)

シネスコ)

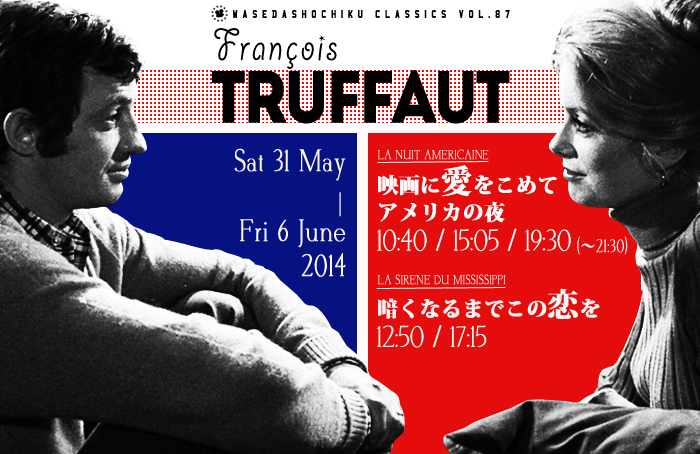

2014年5月31日から6月6日まで上映

■監督・脚本 フランソワ・トリュフォー

■製作 マルセル・ベルベール

■原作 ウィリアム・アイリッシュ

■撮影 デニス・クレルヴァル

■音楽 アントワーヌ・デュアメル

■出演 ジャン=ポール・ベルモンド/カトリーヌ・ドヌーヴ/ミシェル・ブーケ/ネリー・ボルゴー

![]()

植民地で煙草工場を経営しているルイ・マエは、波止場で写真見合いの花嫁ユリー・ルセルを待ちわびていた。やがて到着した蒸気船ミシシッピーの人魚号から降り立った花嫁は、写真とは似ても似つかぬ都会的な美しい女性だった。彼女は写真見合いに不安を抱き友達の写真を送ったのだという。ルイはその言葉を信じ結婚したのだが…。

植民地で煙草工場を経営しているルイ・マエは、波止場で写真見合いの花嫁ユリー・ルセルを待ちわびていた。やがて到着した蒸気船ミシシッピーの人魚号から降り立った花嫁は、写真とは似ても似つかぬ都会的な美しい女性だった。彼女は写真見合いに不安を抱き友達の写真を送ったのだという。ルイはその言葉を信じ結婚したのだが…。

![]()

原作はノワール系作家ウィリアム・アイリッシュの名作「暗闇へのワルツ」。サスペンス映画の巨匠アルフレッド・ヒッチコックに傾倒するトリュフォーが華麗な映像美でみせるラブロマンス・ミステリーである。ヒッチコック以外にも、ジャン・ルノワール、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、ロベール・ブレッソンなど様々な引用を用い、シネフィルのトリュフォーならではの演出が至る所で発見できる。

主演には『勝手にしやがれ』のジャン=ポール・ベルモンドと『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーヴという、当時フランスで人気絶頂だったスターを起用。行き場のない恋にさまよう大人の男女を熱演し、日本でもヒット作となった。南の島レユニオンからスイスの雪山まで壮大なロケを敢行した恋愛映画の決定版が、ここにデジタル・リマスター版で甦る。

映画に愛をこめて アメリカの夜

LA NUIT AMERICAINE

(1973年 フランス/イタリア 117分

(1973年 フランス/イタリア 117分  ビスタ/MONO)

ビスタ/MONO)

2014年5月31日から6月6日まで上映

■監督・脚本・出演 フランソワ・トリュフォー

■脚本 ジャン=ルイ・リシャール/シュザンヌ・シフマン

■製作総指揮 クロード・ミレール

■撮影 ピエール=ウィリアム・グレン

■音楽 ジョルジュ・ドルリュー

■出演 ジャクリーン・ビセット/ヴァレンティナ・コルテーゼ/ジャン=ピエール・レオ/ジャン=ピエール・オーモン/アレクサンドラ・スチュワルト/ナタリー・バイ

■第46回アカデミー賞外国語映画賞受賞/第27回英国アカデミー賞監督賞・助演女優賞(ヴァレンティナ・コルテーゼ)・作品賞受賞/第8回全米批評家協会賞作品賞・助演女優賞(ヴァレンティナ・コルテーゼ)・監督賞受賞/ほか多数受賞・ノミネート

![]()

ニースのラ・ヴィクトリーヌ撮影所ではフェラン監督による「パメラを紹介します」の撮影中である。息子の嫁に恋してしまう中年の男の物語だ。しかし、ノイローゼ気味のハリウッド女優や気難しい男優、妊娠がバレた新人など、問題あるスタッフをかかえ、撮影はなかなかはかどらない。果たして、監督は無事映画を撮り終えることができるのだろうか…。

![]()

『アメリカの夜』はフランソワ・トリュフォー監督の長編13作目。一本の映画製作に携わる監督や俳優そしてスタッフ、つまり“映画への愛にとり憑かれた人間たち”の物語である。すべて事実や真実にもとづき、実際にトリュフォーが体験したり見聞した実話ばかり取り入れているという本作。トリュフォー自身がフェラン監督を演じ、さらに自然でリアルな映画生活が描かれている。

「映画は人生よりも大切なのだろうか。この問いかけを、私は30年間ずっと考え続けているのです。」と語っていたトリュフォー。映画に生き、映画に死んだフランソワ・トリュフォーの“映画に対する愛”が本作には凝縮されている。なお原題の“アメリカの夜”とは夜のシーンを昼間に撮る“擬似夜景”のこと。ハリウッドから広まった撮影スタイルであるためこう呼ばれた。