2009�N12��20���i���j

�w�m�H�x�@11�F00�̉��f�I����i13�F20���j

���o�d��

�R�c�m���ēE���J���d�q�E�g�T�v���q�E���˖���

�X�y�V�����Q�X�g�F�W����i �i�ȏシ�ׂė\��j

�Ⴈ�q�l�ւ̂��肢��

�E����ł̃J�����i�g�ѓd�b���܂ށj�E�r�f�I�ɂ��B�e�E�^��E�^����

�ł����f�肢�����܂��B

�E���ق͓������݂̂̂���舵���ƂȂ�܂��B

���d�b�ł̃`�P�b�g�w���E���\��͏����Ă���܂���B

�E���炩�̎���ɂ�蕑�䈥�A�����~�ɂȂ����ꍇ��A

�o�d�҂̕ύX���������ꍇ�ł��`�P�b�g�w����̕ύX�y�ѕ��߂���

�v�����˂܂��̂ł��������������B

�E ���䈥�A�ɔ����A12��20���i���j�̂݁A

�J�f���ԁE���X�g��{������i���ύX�ɂȂ�܂��̂ł����ӂ��������B

�@�@

12/20�i���j�̊J�f����

�@�@�m�H�@11�F00�^17�F00�@�@�@�@�H���a�@14�F35�^19�F20�i�`21�F30�j

��12/20�i���j�́A19�F20�́w�H���a�x�����X�g��{�����i��800�j�ΏۂƂȂ�܂��B

���g�[�N�V���[�����͂X:�R�O���`�P�b�g�̔��E�������̔z�z���s���܂��B�ڂ��������m�点�y�[�W���������������B

�f�悪�n�܂�A���i�������ĉf�����B���y�������B

�u�ނ����ނ����A����Ƃ���Ɂv�Ǝn�܂�̘b�̂悤�ɁA�Â��ɁA�ɂ₩�ɕ���͎n�܂��Ă����B

����e�܂��A�o��l���Ɉ���𒍂��Ŕނ�������B

���Êē̉f��̂Ȃ��ɂ́A���������悤�Ȑl�������o�ė���B

�����K������}���邪������������Ȃ����B�����S�z����A���e���n�߂Ƃ���Ƒ��B

�����������Ȃ��������B��l���̖T�ɂ���A���Ⴋ���Ⴋ�������̎q�B

�₩�܂����A�ł����߂Ȃ��q�ǂ������B�����悤�Ȉ��݉��A�����悤�ȉ�ЁA�����悤�Ȍi�F�B

����͂ǂ����Ō������i�B�܂�ŁA10�N�o���Ă�20�N�o���Ă�

�̂ƂȂ�ɂ��ς��Ȃ��F�l�݂����ɁA�X�N���[���Ɍ����B

���Êē̉f����ς�ƁA�ǂ����ĂȂ̂������A���R�ɗD�����C�����ɂȂ�B

�y�����āA�������āA�܂��o�Ă��܂��B

�l�͔N����d�˂�ƁA�Ⴉ�����Ƃ��ɂ͎v�������Ȃ��������Ƃɗ܂�����A

�������肷��悤���B�������Ԃ��߂������ꂾ���v���o������������A

�����k�킹��N���ƂȂ���̂ɐG��邱�Ƃ������Ȃ�B

���͐e���𗣂�ē����ŕ�炷�悤�ɂȂ��Ă���A�u�Ƒ��v�ɂ��čl���邱�Ƃ������Ȃ����B

�ꏏ�ɕ�炵�Ă����Ƒ��̂��Ƃ����ł͂Ȃ��āA

�������g���ꂩ�����Ă����A�V�����Ƒ��ɂ��Ă��B

�����̂��Ƃɂ��čl����Ɓu�Ƒ��v���ɂ͂ł��Ȃ����A

�������g���`��������̂́u�Ƒ��v�Ȃ̂��Ǝv���Ă���B

������A�f��̂Ȃ��╶�w�A���̉��ɉ����Ă��A

�Ƒ��������o�����Ɩ������Ɍ��߂��ɂ͂����Ȃ��B

���{�f��̌���w��������x�A�����҂�`�����w�����x�A

���Êē�i�Ƃ��Ăِ͈F�ƌ�����w������F�x�B

�����č����f����w�m�H�x�Ɓw�H���a�x���A�F�͈Ⴆ�ǂ݂ȉƑ���`��������B

�f��̒��̕��e�́A�����u�����łɂ��Ȃ���Ȃ�܂���Ȃ��v�ƌ����A

�b������͑��Â���ł\�\�u�����ł���A�������Ȃ��Ɓv�B

�������́A�������łɍs������̕��e��S�z���A�u�܂��������v�ƌ����B

����ǂ����͉łɍs���A�c���ꂽ�e�͈�l�ȂށB

�Ƒ��͐��܂�A�������A�L���Ɏ���A�������}�����ꂵ�Ă䂭�B

�������͂�������Ĉ����p����A�����Ĉ����p���ł����̂ł���B����͂ƂĂ��P���Ȃ��ƁB

�f��̂Ȃ��̓o��l�������́A�X�N���[�������߂鎄�����Ɍ������āA�܂������b�������Ă���B

����͏��Êē��ӂ́A�u�^���ʂ̐�Ԃ��V���b�g�v�Ƃ�����@�ɂ����́B

�f�l�̎��ɂ͋Z�p�I�Ȃ��Ƃ�ǂ����������ʂ�����̂��Ȃǂ͂킩��Ȃ�����A

���o�Ŋ�����邵���Ȃ��A����������Ɣ����̐������邩������Ȃ��B

����������Ȃ�����A�����͂����v���̂��B

��������ăX�N���[���̌���������܂������ɓ͂�����፷���ƌ��t�́A

�܂�Ŏ����Ɍ������Ă��邩�̂悤�Ɋ����͂��Ȃ����낤���H

�u���Ӂv�Ƃ������t�ɒu�������邱�Ƃ��ł���̂��Ǝv���B

���Ԃ�����߂Ȃ��A���������`����ė��邩��B���È���Y�ē̉f�悪�A

�����ĉf��̂Ȃ��ɏo�ė���l�X�������ꑱ���闝�R�͂���Ȃ̂��Ǝv���B

�ǂ��ɂ��h��ȏo�������Ȃ��A�����邩���ʂ��̌��f�𔗂���킯�ł��Ȃ��B

�D���Ȃ̂Ɉꏏ�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��A����Ȃ��肢�Ƃ��A���Ƃ��Ƃ��h���}�e�B�b�N�����킪��Ă���B

������ǎ������͉��x�����È���Y�ē̉f����ς����Ǝv���A�ς�x�ɉ�����B

�������܂ꂽ�Ƃ��ɂ͊��ɏ��È���Y�ē͖S���Ȃ��Ă����B

����ǂ���i�̂Ȃ��ɏ��Â͂��āA�f����ς�x�ɉ�b�����Ă���悤�ȋC������B

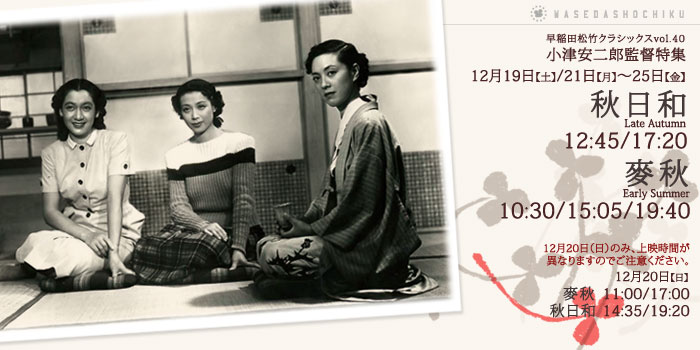

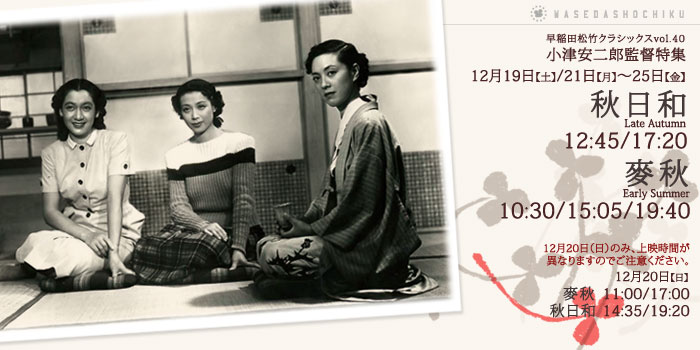

�H���a

�i1960�N�@���{�@125���@SD�E���m�j

���ēE�r�{�@���È���Y

���ēE�r�{�@���È���Y

���r�{�@��c����

������@������

���o���@���ߎq�^�i�t�q�^���c�从q�^���c�[��^�K��݂䂫�^�O��^��Y�^�������M�^�}�q�O�^�����L�Y�^�O��M�q�^�n�ӕ��Y�^��q�^�k����

��1960�N�x�L�l�}�{����{�f��x�X�g�e�� ��5�ʁ^�|�p�� �|�p�I���i���È���Y�E��c����j

�����K������}�������c

��Ɩ��݂͌����v������

���z�ɂ��鎛�ŁA�O�֎��O�̎�����̖@�v���c�܂�Ă���B�����ɏW�܂������V�̐a�m�����\�\�w������̐e�F�ł���ԋ{�i�������M�j�A�c���i�����L�Y�j�A���R�i�k����j�́A���O�̈�q�ł���A���q�i�i�t�q�j�̌���������݂�ȂŌ����悤�Ƃ������ƂɂȂ�B

������A�A���q�̕�e�E�H�q�i���ߎq�j������̗�Ɋԋ{�̉�Ђ�K���ƁA�ԋ{�̓A���q�̌�������Ƃ��Ď����̕����̌㓡�i���c�[��j�͂ǂ����ƌ����B�A����H�q���������̘b������ƁA�A���q�͓�����������C�͂Ȃ��Ɠ������B

�����̐�ԍ����B��Ђ̘A���ƃn�C�L���O�ɗ����A���q�͐��R�i�n�ӕ��Y�j�ɁA�F�l�̌㓡���Љ��ƌ�����B����A�A���q�ƌ㓡���ꏏ�ɂ���Ƃ�������������ԋ{�͉��߂Č㓡����������ɂƊ��߂邪�A�A���q�͕���ЂƂ�ɂł��Ȃ��ƌ������B�A���q�͕�e�̏H�q���ЂƂ�ڂ����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��v���ƁA�����ւƓ��݂����C�ɂȂ�Ȃ��ł����̂ł���B

�A���q�̕�ɑ���C�������@�����ԋ{��́A�H�q�ɍč��������߂�B�������A���̘b��m�����A���q�́A���G�Ȏv������Ƃ��т����Ă��܂��̂������B

���x�ƂȂ��g���Ɩ��h��`���Ă������È���Y��������A�g��Ɩ��h

��Ɩ��̐S�̂ӂꂠ�����S�ɂ��݂鏬�È���Y�ēӔN�̌���B���Í�i�̉ƒ대�ł͖����Ƃ��Ă��邶�݂̌��ߎq����e���ɉ�����B�S�v�̗F�l�������������������M�A�k����A�����L�Y�̎O�l�g�̂Ƃڂ������Ƃ肪�R�~�J���ł���A���Êēꗬ�̘b�p���Ⴆ��B���c�从q������A���́A�ɉ��Ȑl�������͓I�B���N�̃L�l�}�{��x�X�g�E�e����5�ʂɋP�����B

���{�҂̓J���[�ł��B

�m�H

�i1951�N�@���{�@125���@SD�E���m�j

���ēE�r�{�@���È���Y

���ēE�r�{�@���È���Y

���r�{�@��c����

���o���@���ߎq�^�������^�W����i�^�O��M�q�^�}�q�O�^��{�����^�����t�q�^�����Y�^���R��h�q�^�����L�q�^�������T�^�{������^�����T�^�u��^�Îq�^���M�q

��1951�N�����f��R���N�[�� ���D���Z�܁i���ߎq�j�^1951�N�x�u���[���{���� �ē܁A�剉���D�܁i���ߎq�j�A�����j�D�܁i�}�q�O�j�A�������D�܁i�����t�q�j�A�B�e�܁^1951�N�x�L�l�}�{����{�f��x�X�g�e�� ��1�ʁ^�����Ȍ|�p�� �|�p�Տ�

�����삩��Ȃ����N�����o�Ă��邽�߁A�{�ҏ�f�������ꂵ���ӏ��E�������ꂵ���ӏ����������܂��B�������̂������ӏ܂��������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B

�������킵�����Ă���I�q�ɕ�������̉��k�B

�I�q���I�̂́H

���q�ֈڂ�Z���16�N�B�A���w�҂̊ԋ{���g�i�����Y�j�́A�����̕�炵�ɂ܂��܂������̂�����炵�����Ă����B�ЂƂC������Ȃ��Ƃƌ����A���̋I�q�i���ߎq�j�������ǂ�ȏ��֕Еt�����Ƃ������Ƃ��炢�ł���B

�I�q��28�B���w�Z����̗F�B�Ɗ�����킹��ƁA���������g�Ɩ����g�ɕ�����Č����܂ɉԂ��炩����B���������̖����g���A�I�q�ƃA���i�W����i�j�̓�l�����ɂȂ��Ă��܂����B���鎞�A�I�q�̓A���̉ƁE�����c�ނ�ŁA���܂��ܕʂ̍��~�ɗ��Ă�����i�̐ꖱ�E���|�i�������j���猩���������߂���B

�I�q�̕��E���g���Z�E�N��i�}�q�O�j�ɉ��k����肭�i�߂�悤�C�����B�I�q�̗l�q���܂�ł͂Ȃ��悤�Ɍ���ꂽ�B����Ȃ�����A�Z�̓����E���g�i��{�����j�̕ꂽ�݁i�����t�q�j���ԋ{�Ƃ�K�ꂽ�B�I�q�̉��k�Ɏn�܂�A�b�͂��������g�̍Ȃ����N�S���Ȃ������ƁA���g�Ɠ������������g�̎��j���펀�������ƂȂǁA���݂��݂Ƃ����b��ƂȂ����B�������킵�����Ă���I�q�̏��Ɏ������܂ꂽ��̉��k�B�I�q���I�̂́c�B

���{�f��E�̖����@���È���Y���`���A�g���̌����h

���̌�������S�z����Ƒ��̎p��`�����z�[���h���}�̏G��B�Ƒ��̓��퐶�����A�▭�ȃ^�b�`�ŃR�~�J���ɕ`���B�ēE���È���Y�A�r�{�E��c����Ƃ������Í�i�̉����R���r�B���x��������O�ɂ�������ʂ��āA���̉Ƒ������̉���������̎p��A���݂��݂Ƃ������{�I�ȉƒ�̉�����`���B

���Â͖{��ɂ��āA�u�։�v�A�u����v�Ƃ��������̂�`�����������ƌ���Ă���B�r�{�̖�c����́A�g�l�̍l���ł͋I�q�������܂Ŏ�l�������ǔޏ��𒆐S�ɂ��Ă��̉Ƒ��S�̂̓������������������B���̘V�v�w�����Ă͎Ⴍ�����Ă����B���̊}�q�O���O��M�q�����ꂾ�B���Ɏq�������ɂ�����Ȏ��オ�߂����ė��邾�낤�B���������l���։�݂����Ȃ��̂����R�Ƃł�������������Ǝv�����h�Ƃ����B

���ēE�r�{�@���È���Y

���ēE�r�{�@���È���Y

���ēE�r�{�@���È���Y

���ēE�r�{�@���È���Y